1月22日(土)に文化財防火デーに伴う防火訓練を行いました。

文化財防火デーは昭和24年1月26日奈良法隆寺金堂が焼失したことから、開催されるようになりました。

貴重な文化財を後世に守り、伝えていくために文化庁が指定しているもので、68回目を迎えます。

今年は、作田地区磯山聖ヨハネ教会を対象に行いました。

訓練は、地域住民により「火事ぶれ」「通報」

女性消防隊により「初期消火」

消防団による「放水訓練」が行われました。

一連の訓練終了後、米本新地消防分署長より

「速やかに訓練が行われ、素晴らしい」と講評をいただきました。

また、東日本大震災前、教会が埓木崎の磯山地区の高台に所在しており、震災当日には避難場所となり、多くの人の命が助かったエピソードが紹介されました。再建された建物とは言え、こうした歴史的事実、物語を語り継いでいく為にも、日頃より防火に対する意識を高め、訓練を行うことが重要であると結ばれました。

昨年度同様、新型コロナウイルス感染予防のため、バケツリレー、重要物搬送訓練は中止、訓練項目が少ないなかでの訓練となりましたが、参加者は皆、真剣に取り組み、地域防災への意識を高めることができました。

初期消火(消火器取り扱い)訓練

放水訓練 写真右奥が磯山聖ヨハネ教会

1月23日(土)に文化財防火デーに伴う防火訓練を行いました。

文化財防火デーは昭和24年1月26日奈良法隆寺金堂が焼失したことから、開催されるようになりました。

貴重な文化財を後世に守り、伝えていくために文化庁が指定しているもので、今年で67回目を迎えます。

今年は、今泉地区塩釜神社、薬師堂を対象に行いました。

訓練は、地域住民により「火事ぶれ」「通報」

女性消防隊により「初期消火」

消防団による「放水訓練」「防水幕設置・放水訓練」が行われました。

一連の訓練終了後には、参加者を対象に水消火器の取り扱い講習を行い、教育総務課の担当者より災害時の文化財の取り扱いについて説明しました。

第67回文化財防火デーに伴う防火訓練は、新型コロナウイルス感染予防のため、バケツリレーは中止、その他訓練もソーシャルディスタンスを保つよう意識しながらの訓練となり、不自由ななかでの訓練となりましたが、参加者は皆、真剣に取り組み、地域防災への意識を高めることができました。

今年は、東北福祉大学大学院嘱託教授の岡田清一様をお迎えし、2月29日(土)に開催を予定しておりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大を予防するために、中止することとなりました。

楽しみにしていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解の上、感染予防にご協力いただくようお願い申し上げます。

令和2年2月1日(土)第66回文化財防火デーが新地町大戸浜地区にて行われました。今回の対象建造物は大戸浜地区の観音堂。建立は古く江戸中期と伝わっています。訓練は地元住民、地元消防団を含め60名以上の方々に参加いただき、「火事ブレ」「通報」「初期消火(水消火器)」「初期消火(バケツリレー)」「放水」とつつがなく進行しました。

観音堂は大戸浜共同墓地の一区画にあります。共同墓地には江戸末期、戊辰戦争に参列した仙台藩松山隊士40名の合奏墓と松山隊士を率いた鈴木市郎左衛門隊長のお墓があり、今も大戸浜地区の人々により管理されています。

放水訓練のようす

バケツリレーのようす

5月11日(土)12日(日)の両日にかけて東京国立博物館にて、福田十二神楽が神楽を披露します。

これは来年、2020年に開催予定の「東京シシマイコレクション2020」のプレイベントとして行われるものです。このプレイベントは東京文化財研究所、東京国立博物館、日本芸術文化振興会の主催によるもので、岩手県陸前高田市の槻沢虎舞、宮城県女川町の女川の獅子振り、そして福島県からは新地町の福田十二神楽の三団体が出演します。

平成29年度の歴史講座の講師をお勤めいただいた植松三十里さんの「帝国ホテル建築物語」が発売されました。

帝国ホテル建築物語は、帝国ホテルの建築から取り壊しまで、まさに帝国ホテルの生涯が描かれた作品です。登場人物には、福田村(現在の新地町福田地区)出身の遠藤新が登場し、重要なキーマンとして描かれています。郷土の誇る偉人の足跡が丁寧な筆致で描かれています。遠藤以外にもフランク・ロイド・ライトや渋沢栄一、林愛作、帝国ホテル建造を支えた日本の腕の良い職人たちに至るまで、魅力的な人々が描かれた作品です。

近日(令和元年5月15日予定)新地町図書館でも貸し出しされますので、どうぞご利用ください。

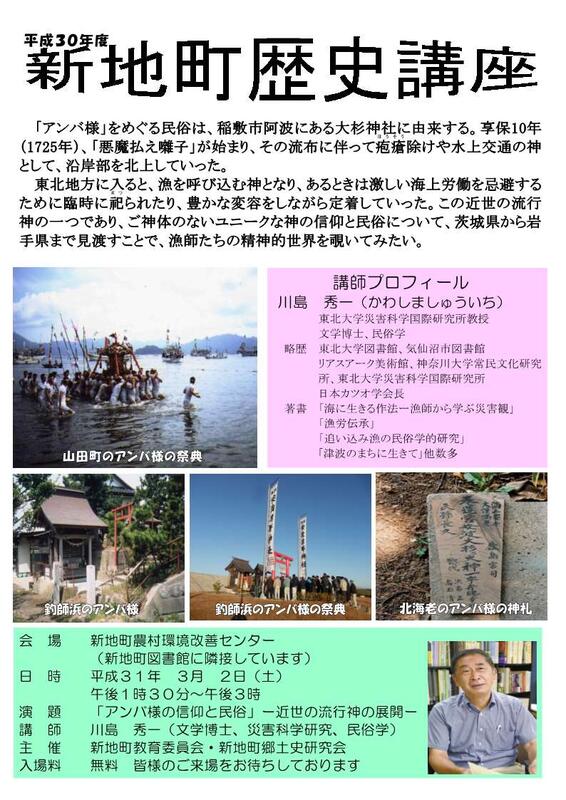

今年は、民俗学に精通する川島秀一先生を講師にお招きして、平成31年3月2日(土)に平成30年度新地町歴史講座を農村環境改善センター大集会室にて行い、80名を超える来場者が訪れ、大盛況でした。

講座のテーマは「アンバ様の信仰と民俗」。

アンバ信仰は、江戸時代の享保年間よりその記載がみられ、約100年間に渡り流行と鎮静を繰り返し、現在の習俗に定着していき新地町の安波様をふくめ、福島県いわき市から岩手県宮古市まで各地のアンバ様信仰の特徴が紹介されました。

川島先生によれば、もともとの起こりは疱瘡除けの儀礼であり、利根川水系の商人(廻船業者)から漁師へ広がったものと考えられ、新地町の安波神社には、疱瘡除けの神様を奉った「若木大権現」(山形県東根市)と彫られた石碑が、一緒に奉られていることが紹介されました。

新地町郷土史研究会と新地町教育委員会により今年も歴史講座を開催します。

昨年は歴史作家の植松三十里氏をお迎えし、福田地区出身の遠藤新が関わった帝国ホテルとその建築に関わった人々の物語を講演頂きました。

今年度は、民俗学に精通する東北大学災害科学国際研究所教授の川島秀一氏を講師にお迎えし、釣師地区に伝わるアンバ様について講演頂きます。

記

会 場 新地町農村環境改善センター 大集会室

日 時 平成31年3月2日(土) 午後1時30分 ~ 午後3時

演 題 「アンバ様の信仰と民俗 -近世の流行神の展開-」

講 師 川島秀一 氏

入場は無料です!!皆さまのご来場をお待ちしております。

~講師プロフィール~

川島 秀一

東北大学災害科学国際研究所教授/文学博士/民俗学者

東北大学図書館、気仙沼市図書館、リアスアーク美術館、神奈川大学常民文化研究所を歴任、現在は東北大学災害科学国際研究所教授であり、日本カツオ学会長

著書には、「海に生きる作法-漁師から学ぶ災害観-」

「漁労伝承」

「追い込み漁の民俗学的研究」

「津波のまちに生きて」 など多数