令和6年1月27日(土)9時30分から駒ケ嶺地区子眉嶺神社にて、文化財防火訓練を実施しました。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に奈良県の法隆寺金堂の壁画が焼損したことから、毎年1月26日を中心として、文化財の防火運動が行われるようになりました。

この運動は、貴重な文化財を火災やその他の災害から守ることや文化財愛護の意識高揚を図るため毎年実施しており、今年で70回目を迎えます。

訓練は、参加住民による「火事ぶれ」「通報」

女性防火クラブによる「初期消火訓練」

高田・菅谷・駒ケ嶺町・渋民消防団による「放水訓練」

参加者全員で「消火器取り扱い訓練」

が行われました。

消火器取り扱い訓練では、初期消火が、火災の延焼を防ぐ為に有効であることが説明され、子眉嶺神社関係者、女性防火クラブの方々は、真剣に取り組まれました。

訓練終了後、米本新地消防分署長より

「訓練は参加した皆さまの協力により、つつがなく終了しました。子眉嶺神社は、平安時代に造られた長い歴史をもつ文化財です。今後とも、地域の皆さまの協力のもと、まずは防火への意識を高めて頂きたい。」と講評がありました。

新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染防止につとめつつ、約65名の皆さまに参加いただき無事訓練を終えることができました。

放水訓練のようす

消火器取り扱い訓練のようす

消火器取り扱い訓練のようす

令和5年12月5日(火)8時頃の白幡のいちょう(さかさいちょう)です。

気温は5℃。陽の当たらない場所にはまだ霜が残っています。

令和5年11月28日(火)午前8時頃の白幡のいちょう(さかさいちょう)です。

気温は10℃。全体的に黄葉が進んでいます。

令和5年11月24日(金)午前8時の白幡のいちょう(さかさいちょう)です。

気温は12℃。日に日に寒くなり、全体的に色がつきました。

土日の天候次第ですが、見頃は月末頃になりそうです。

11月21日(火)8時頃の白幡のいちょう(さかさいちょう)です。

気温は9℃。

現在、「海と山と大空の新地アート」と題して、新地町内でスタンプラリー&フォトコンテストを開催しています。白幡のいちょうも対象スポットになっており、すでにご盛況を頂いております。

白幡のいちょうへ通じる道は、1車両分の道路幅しかなく、また見通しが悪い道路となっております。ご観覧の際は、皆さまのご協力をもって、安全運転を心がけ、お互いに譲り合っていただくようお願い致します。

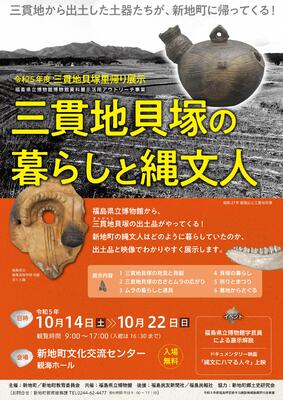

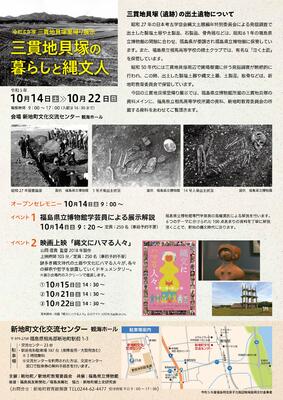

10月14日(土)より22日(日)まで、9日間の日程で三貫地貝塚里帰り展示を行います。

昭和27年日本考古学協会により三貫地貝塚は初めて本格的な調査が行われ、出土した資料は長い期間、東京大学博物館に保管されていました。その後、昭和61年の福島県立博物館の開館にあわせて、福島県に委譲されることとなり、県立博物館にて保管、展示されています。

今回は、福島県立博物館資料展示活用アウトリーチ事業を活用して、福島県立博物館との共催により「三貫地貝塚の暮らしと縄文人」と銘打って企画展を開催することとなりました。県立博物館から約100点、相馬高校郷土クラブが所蔵する資料を60点あまりを展示致します。

目玉イベント

その1 10月14日9時よりオープンセレモニーを執り行います。セレモニー終了後には

福島県立博物館の専門学芸員 高橋 満 氏による特別展示解説を行います。

その2 10月15日(日) 10月21日(土) 10月22日(日)の3日間、

午後2時30分から山岡信貴監督によるドキュメンタリー映画「縄文にハマる人々」

を特別上映致します。

すべて入場無料です。席は250席、先着順とさせて頂きます。皆さまのご来場をお待ちしております。

福島県史跡の三貫地貝塚は、昭和27年に日本考古学協会、昭和29年に東京帝国大学文化人類学教室により2度の調査が行われています。縄文人骨は東京大学博物館、土器や石器は、福島県立博物館にぞれぞれ収蔵されています。

福島県立博物館では、新地町に限らず、福島県内の市町村から集められた資料がたくさん収蔵されています。県立博物館に郷土の資料を見に行きたいと思っても「会津若松市は遠くて見に行けない。」「そもそも郷土の資料があることを知らない。」そのような声に対応するために「アウトリーチ事業」を展開しています。

新地町ではこのアウトリーチ事業を活用し、10月中頃に「里帰り展(仮称)」を県立博物館との共催で計画しています。今後、博物館との打ち合わせを重ね、10月の開催を目指します。また、県立博物館以外にも、相馬高等学校の郷土クラブが新地町から出土した遺物を複数所有していますので、協力をお願いする予定でいます。

福島県立博物館 収蔵庫のようす。

テン箱と呼ばれる専用のケースで保存されています。

三貫寺貝塚出土遺物の一部 県立博物館 常設展示の一部

令和5年3月25日(土)新地町農村環境改善センター大集会室にて令和4年度新地町歴史講座が開催されました。

講師には東北福祉大学の岡田清一名誉教授をお迎えし「境目の地・宇多郡の中世-新地蓑首城と駒ケ嶺城-」と題し、中世の宇多郡(相馬から宮城県亘理)がどのような様相をしており、そのなかで、特に相馬との境目となった新地町がどのような歴史を辿り、仙台伊達藩の藩領となっていったのかについて講義がなされました。

なかでも町内に残存している新地蓑首城と駒ケ嶺城が、現在に至るまで当時の様相をそっくり残した状態で保存されていることに触れ、北側、すなわち伊達藩からの攻勢を意識して築城されている事が説明されました。

伊達藩領になる前やその後についても、新地町について記載された信頼度の高い古文書などに資料は少ないながら、戦乱期の新地・相馬の情勢をわかりやすく解説頂きました。

受講生は70名を超え、皆、その当時の様子を思い浮かべながら興味深く講義に聞き入りました。

令和5年3月25日(土)新地町教育委員会と新地町郷土史研究会の合同主催にて歴史講座を開催致します。

講師には東北福祉大学名誉教授の岡田清一氏をお迎えし、中世時代の宇多郡について新地蓑首城と駒ヶ嶺城の視点を交え講演頂きます。

題 目 「境目の地・宇多郡の中世 -新地蓑首城と駒ケ嶺城-」

講 師 岡田 清一(東北福祉大学名誉教授)

開催日 令和 5年 3月25日(土)

場 所 新町農村環境改善センター 大集会室

時 間 (開場)13:00

(講演)13:30 終了予定時間は16:00を予定しています

入場は無料です。皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください。

令和5年1月28日(土)9時15分から福田地区東林寺にて文化財防火訓練を実施しました。

文化財防火デーは昭和24年1月26日奈良法隆寺金堂の壁画が焼失したことから、開催されるようになりました。

貴重な文化財を後世に守り、伝えていくために文化庁が指定しているもので、今年で69回目を迎えます。

訓練は、地域住民による「火事ぶれ」「通報」「初期消火訓練」

女性防火クラブによる「消火器取り扱い訓練」

沢口・鉄炮町・福田消防団による「放水訓練」が行われました。

消火器取り扱い訓練では、消火栓の場所が遠い場合等、初期消火が火災の延焼を防ぐ為にいかに有効であるか消防士から説明を受けた後、女性防火クラブ、地区住民の方々にも水消火器を用いた訓練に参加いただきました。

一連の訓練終了後、米本新地消防分署長より

「迅速で滞りなく訓練が進み、大変素晴らしかった。東林寺は、福田地区において皆さまが集まる場所としても大変重要な文化財ですから、防火につとめて頂きたい」と講評されました。

新型コロナウイルス感染防止につとめつつ、約40名の参加者により訓練は無事終了いたしました。

放水訓練のようす

消火器取り扱い訓練のようす

消火器取り扱い訓練のようす